2024. 10. 21. 18:03ㆍ명리학/자평진전(子平眞詮)

1. 취운법 이론상의 한계

취운법(取運法)이라 하는 것이 사주팔자 하나하나 다 제각각인

법이고, 그 이치가 심히 정교하고 그 법칙이 몹시 유동적이라

말로 그것을 표현하기에는 대략의 수준일 수 밖에 없다. 그 외의

변화는 다 사람이 하는 것이니 취운법이라는 규칙에 너무 집착

하지는 말라.

2. 정관용재인(正官用財印)

정관격(正官格)의 취운법이란 정관이 사주체를 이끌어가는

격들인데 몇 가지로 나누고 이에 맞춰서 취운을 살피는 것이다.

정관격이 재성과 인성을 상조 용신으로 쓰는 경우,

① 다소 신약하면 일주를 돕는 운(인성·비겁)을 취하는 게 좋고,

② 정관이 조금 약하면 정관을 돕는 운(재성·관성)을 취하는 게

좋다.

③ 만약 정관이 투출되어 드러나 있다면 식신운을 만나면

안 되고, 칠살운과 혼잡돼도 안 되고, 정관운과 중첩돼도

안 된다.

④ 지지에 형충이 있다면 어떤 국(局)을 이루고 있든 간에

모두 불리하다.

3. 정관용재(正官用財)

정관격이 재성을 상조 용신으로 쓰는경우,

① 재관이 왕해 신약하니 인수운과 신왕운으로 흐르는 자리가 좋고,

② 정관을 剋하는 식신·상관운은 반드시 피해야 한다.

③ 만약 신왕한데 재성과 관성은 약하다면, 재운과 정관운을 경우에

따라 취하는 것이 옳을 것이다.

4. 정관패인(正官佩印)

정관격이 인성을 가지고 상조 용신으로 쓰는 경우,

① 정관을 생하는 것이 우선이니 재운으로 흐르는 것을 좋아하고

② 정관은 식상을 싫어하나 인성의 제복을 받으니 식신·상관운이

반대로 길(吉)할 수 있고

③ 만약 정관은 강하고 일주는 신약하면서 패인(佩印)하고 있다면,

신왕운이 오는 것이 마땅하고, 인성을 극하는 재운이 오는 것은

불필요하다.

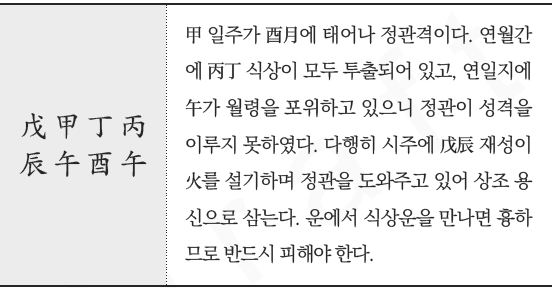

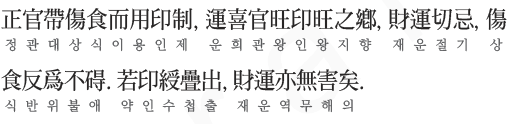

5. 정관대식상(正官帶食傷) : 용인제(用印制)

정관격이 식신·상관을 가지고 있어 이를 제하고자 인성을

상조 용신으로 쓰는 경우,

① 정관이 왕하거나 인성이 왕한 운으로 흐르는 것을 좋아하구,

② 용신을 극하는 재운은 극히 꺼려하지만 식상은 반대로

장애가 되지 않는다.

③ 만약 인성이 중첩하여 투출해 있다면 재운도 그다지 해가

되지 않을 것이다.

6. 정관대살(正官帶煞) : 비겁합살, 상관합살

정관격이 칠살을 가지고 있으면 혼잡한데,

① 사주에 칠살과 合하는 비겁을 용신으로 쓴다면, 재생관

하는 재운으로 흐르는 것도 괜찮고, 칠살을 제하는 식상

운으로 흐르는 것도 괜찮다. 또 신왕과 인수로 흐르는

것은 괜찮지만, 칠살운이 중첩하여 드러나는 것은 좋지

않다.

② 사주 중에 칠살과 合하는 상관을 용신으로 쓴다면, 식상과

재성으로 흐르는 것은 모두 괜찮지만, 용신을 극하는 인성

운을 만나는 것으 좋지 않다.

7. 취용(取用)과 취운(取運)의 어려움

지금까지 설명들은 모두 대략을 기술한 것에 불과하고,

각각의 사주마다 의론(議論) 즉, 시비(是非)가 있을 것이니

운에서 만나는 글자 하나하나 꼼꼼히 따져 보아야 할

것이다.

언제나 용신을 찾는다는 것은 그 유형을 딱 말로 설명하기가

참 어려운 것인데, 무릇 모든 격들이 다 그러하니 유독

정관격만 그런 것도 아니다.

[발췌] 산음자평진전 김기승, 나혁진 편역

'명리학 > 자평진전(子平眞詮)' 카테고리의 다른 글

| 제34장 재격 취운법(論財取運) (5) | 2024.10.29 |

|---|---|

| 제33장 재격(論財) (5) | 2024.10.24 |

| 제31장 정관격(論正官) (4) | 2024.10.18 |

| 제30장 와전이론 오류(論時說以訛傳訛) (8) | 2024.10.15 |

| 제29장 고전격국 오류(論時說拘泥格局) (5) | 2024.10.13 |