2024. 11. 26. 05:41ㆍ명리학/자평진전(子平眞詮)

1. 잡격(雜格)이란?

잡격(雜格)이란 월령에 용신이 없어 외격(外格)으로 격을

잡고 그 곳에서 용신을 찾는 경우이다. 그러한 격이 심히

많아 이를 가리켜 잡격이라 한다.

대략은 천간에 관살(官煞)이 없는 것이 중요한데 그래야만

외격이 이루어진다. 만약 관살이 있다면 그 관살을 스스로

쓸 것이므로 외격이라 할 수 없다.

만약 재성(財星)이 투출했다면 그것으로 격을 취할 수 있고,

재성의 뿌리가 깊거나 혹은 재성이 두 개가 떴다면 재성이

중한 것이 되므로 이 또한 외격이라 할 수 없다.

2. 일방수기격(一方秀氣格)

: 염상, 윤하, 종혁, 가색, 곡직

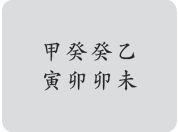

이런 격들을 시험하여 논해 보면, 한 가지 오행으로

빼어난 기(氣)를 취하는 격이 있다. 甲乙 일주에 亥卯未나

寅卯辰으로 채워지면 봄에 태어난 부류일 테고 본디

일종의 겁재이다. 하나의 오행이 전체를 채운 것으로

격을 이루는데 인성이 드러나거나 사주체가 순수한

것을좋아한다.

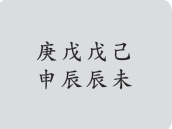

예를 들어 癸亥, 乙卯, 乙未, 壬午 오상공(吳相公)의

명이 그러하다.

행운 역시 인수와 비겁을 좋아하고 재성과 식신도

역시 길하나 관살을 싫어한다.

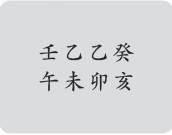

3. 종화취격(從化取格) : 화기격

변화되는 것을 좇아 격을 취한다는 경우가 있는데,

변화되어 나타나는 오행이 계절을 얻어 월령에 올라

타고 4지지가 전국(全局)을 이룬 형국이다.

예를 들어 丁壬이 합화(合化) 木하였고 지지가 亥卯未나

寅卯辰으로 채워지면 거기에 봄 태생이면 크게 귀해진다.

그렇지 않고 亥月이나 未月生이면 역시 木은 木이지만

2등급 귀격이다.

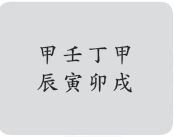

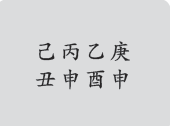

예를 들어 甲戌, 丁卯, 壬寅, 甲辰은 일품귀격(一品貴格)의

명이다. 행운은 변화된 그 오행을 좋아하고 변화오행의

인수도 좋고 재성과 상관도 역시 괜찮으나 관살은 이롭지

않다.

4. 도충격(倒沖格)

도충(倒沖:虛字를 가져다 沖하는 것)으로 격을 이루는

경우가 있는데, 사주에 재성과 관성이 없고 그 없는 것과

沖하며 대면하는 글자가 지지에 많아야 한다.

그래야 그 충이 움직임을 얻는다. 비유컨대 약한 주인이

강한 손님을 초대한 경우 주인이 여럿이지 않으면 손님이

따르지 않는것과 같다.

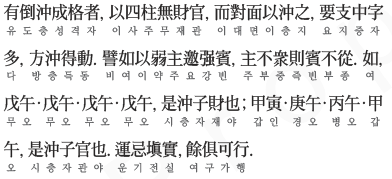

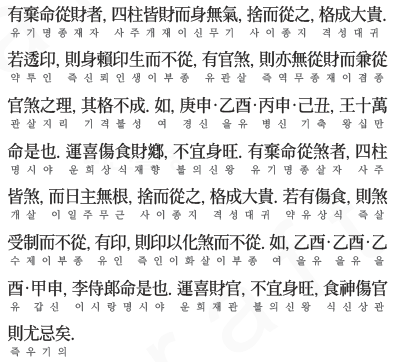

예를 들어 戊午, 戊午, 戊午, 戊午 명조의 경우, 많은 午가

子(재성:虛字)와 沖하고 있다.

甲寅, 庚午, 丙午, 甲午 명조의 경우는 많은 午가

子(정관:虛字)와 沖하고 있다. 행운은 전실(塡實)을

꺼리고 나머지 다른 행운들은 괜찮다.

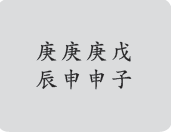

5. 조양격(朝陽格)

조양(朝陽:태양을 향하다)으로 격을 삼는 경우가 있는데,

대지[戊土]가 사라지고 태양이 떠오른다[朝丙]는 뜻이다.

辛에게 있어 丙戊가 모두 巳를 록(祿)으로 삼기 때문에

모두 관(官)으로 작용한다는 것인데 저편에서 끌어다

쓴다(戊가 丙을 끌어온다)는 의미를 갖는다.

반드시 천간에 木火가 없어야만 조양격을 이룬다 하여쓴데,

火가 있으면 떠오르는 해를 기다릴 필요가 없을 것이요,

木이 있으면 戊의 노여움을 촉발시키므로 戊가 조양(朝陽)

할 수 없게 된다고 하였다.

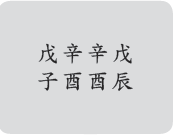

예를 들어 戊辰, 辛酉, 辛酉, 戊子 장지현(張知縣)의 명이

그러하다. 행운에서 土金水 운은 좋고 木 운은 평범하고

火 운은 나쁘다.

6. 합록격(合祿格)

록(祿:官)과 合하여 격을 이루는 경우가 있는데, 명에

정관이 없으면 천간지지에서 合되는 것을 빌려오는

경우이다.

① 戊일생이 庚申(時)이면 庚이 乙(정관)을 合하여 오므로

그 주인이 짝을 얻은 것이다.

예를 들어 己未, 戊辰, 戊辰, 庚申 촉왕(蜀王)의 명이 그러하다.

② 癸 일생이 庚申(時)이면 申이 巳(巳中戊 정관)를 合하여

오므로 그 주인이 친구를 얻은 것이다.

예를 들어 己酉, 辛未, 癸未, 庚申 조승상(趙丞相)의 명이

그러하다. 행운은 전실(塡實:巳)을 꺼리고 관살도 이득이

없다. 火운이 와서 金을 剋하는 것도 적당치 않으니

극제를 당하면 合을 할 수 없기 때문이다.

나머지는 길(吉)하다.

7. 기명종재(棄命從財), 기명종살(棄命從煞)

① 기명종재격(棄命從財格)은 사주가 모두 재성이고 일주가

신약하니 자신을 버리고 재성을 좇아가는 격으로 대귀격

이다. 만약 인성(印星)이 투출하면 일주는 인수의 生함에

의지하므로 종(從)하지 못하고, 관살(官煞)이 있다면

종재와 종살이 겸한다는 이치는 없으므로 격이 성립되지

않는다.

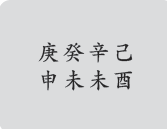

예를 들어 庚申, 乙酉, 丙申, 己丑 왕십만(王十萬)의 명이

그러하다. 행운은 식상이나 재성을 좋아하고 신왕운은

적절하지 않다.

② 기명종살격(棄命從煞格)은 사주가 모두 칠살이고 일주가

뿌리가 없으니 자신을 버리고 칠살을 좇아가는 격으로

대귀격이다. 만약 식상(食傷)이 있다면 칠살이 극제를

당하므로 종(從)하지 못하고, 인성(印星)이 있다면

인성은 칠살을 변화시키므로 종(從)하지 못한다.

예를 들어 乙酉, 乙酉, 乙酉, 甲申 이시랑(李侍郞)의 명이

그러하다. 행운은 재성과 관성을 좋아하고 신왕운은

적절하지 않고 식신·상관운은 매우 좋지 않다.

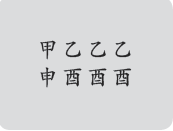

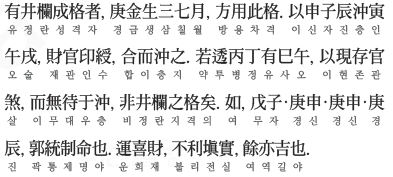

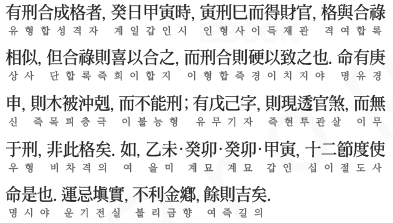

8. 정란격(井欄格)

정란(井欄:우물의 난간)이란 이름의 격이 있는데, 庚金일생이

3월(辰月)과 7월(申月)에 나면 이 격을 쓸 수 있다. 申子辰(水)이

寅午戌(火)을 沖하면서 재관인(財官印)를 불러오니 申子辰

合하여 寅午戌을 沖하는 것이다.

만약 丙丁이 투출하거나 巳午가 있다면 현 사주에 관살이

존재하니 沖에서 기다릴 것이 없으므로 정란격이 될 수 없다.

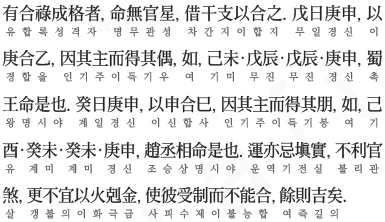

예를 들어 戊子, 庚申, 庚申, 庚辰 곽통제(郭統制)의 명이

그러하다. 행운은재성을 좋아하고 전실(塡實)은 불리하고

나머지는 길하다.

9. 형합격(刑合格)

형(刑)하고 合하여 격을 이루는 경우가 있는데, 癸일생이

甲寅時이면 寅이 巳를 형(刑)하여 巳중 丙戊을 끌어와서

재성과 정관을 얻는다.

합록격과 비슷한데 다만 합록(合祿)은 록(祿:정관)을 合하여

오는 것을 기뻐하지만, 형합(刑合)은 형(刑)하고 합(合)하는

것이 억세고 완강하다.

명에 庚申이 있다면 木(甲寅)이 충극을 당하니 형(刑)을 할

수가 없고, 戊己가 있다면 관살이 이미 투출하였으므로

형(刑)을 기다릴 리 없으니 형합격이 될 수 없다.

예를 들어 乙未, 癸卯, 癸卯, 甲寅의 십이절도사(十二節度使)의

명이 그러하다. 행운은 전실(塡實:巳)를 거리고 金運은 불리하고

나머지는 길하다.

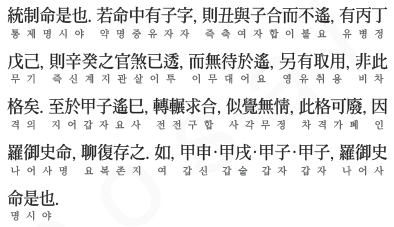

10. 요합격(遙合格) : 축요사격, 자요사격

요합(遙合:멀리 있는 합)으로 격을 이루는 경우가 있는데,

巳와 丑의 會合은 본디 같은 하나의 국(局)이므로, 丑이많다면 巳와 會合하여 辛丑日로 하여금 정관(巳)을 얻게하는 것이다. 역시 합록(合祿)의 의미를 갖는다.

예를 들어 辛丑, 辛丑, 辛丑, 庚寅 장통제(張統制)의 명이그러하다. 만약 명에 子 글자가 있으면 丑은 子와 合하지멀리 있는 글자(巳)를 불러오지 않을 것이고, 丙丁戊己가있다면 辛, 癸의 관살(官煞)이 이미 투출한 것이니 멀리있는 것을 기다리지 않고 별도로 용신을 취할 것이다.그래서 이들은 요합격이 될 수 없다.

甲 일주의 자요사(子遼巳)에 관해서는 전전(轉輾)하며 合을 구하는 것이고, 드러난 것 같으나 무정한 것이므로이 격은 쓸모없는 것이지만, 나어사(羅御史)의 명을 답습하여 당분은 남겨 두도록 한다.

※ 子遼巳:甲子日이 甲子時를 만나는 것으로 子中癸水가 巳中戊土와

요합(遼合)하고 그 戊土는 丙火와 동궁(同宮)이고 丙火가

酉中辛金을 래합(來合)하면 마지막 辛金이 甲 일주의 정관

(正官)이 된다는 논리이다. 그래서 전전하며 합을 구한다고

말하고 있다.

예를 들어 甲申, 甲戌, 甲子, 甲子 나어사(羅御史)의 명이 그러하다.

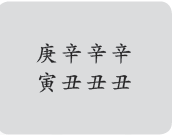

11. 기타 잡격

무릇 공록격, 공귀격, 추건격, 귀록격, 협술격, 서귀격, 기룡격,일덕격, 일귀격, 복록격, 괴강격, 식신시묘격, 양간부잡격,간지일기격, 오행구족격 같은 류의 격국은 일체 이치에 맞지않는 격이니 모두 놔두고 취하지 않아야 한다.

옛 선인들의 격(格) 가운데 격식을 이룬 것도 있으나 전반적으로생각을 옮겨다 붙이고 억지로 격(格) 안에 집어넣은 것들이 많아백 가지 중 본받을게 하나 없는데 공연히 후학들을 오류에 빠트리고 있다.

이에 천지쌍비격의 예를 들면 설사 부귀할 수 있다 하여 스스로격을 갖췄다 하는데 전적으로 거기에 기대는 것은 불완전하다.갖추어진 격국에 무게를 더 두어야 하는데, 용신이 깊지 않다 해도 사용하는 것이고 우연히 그 용신에 의탁해 가다 보면 좋은격을 이루고 하는 것이다.

그러나 용신이 있다 해도 불길하면 흉이 되는 것이니 너무 집착하는 것은 불가하다.

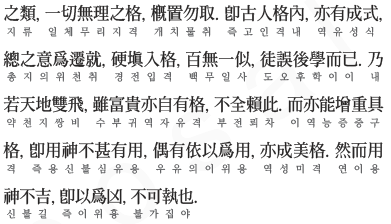

12. 상관상진(傷官傷盡)

상관상진(傷官傷盡)이라는 것이 있는데 상진(傷盡)이라고

부르는 게 맞는 것이니 상관이 정관을 보는 것이 마땅치 않은

것은 당연한 것 아닌가.

속서에서 이르기를 상관견관(傷官見官)하면 반드시 전력을

다해 정관을 상하게 해야 하고 다 써버려서 몸을 의탁할 곳

하나 없게 해야 하는데 다시 상관운으로 흐르면 부귀해

진다고 한다.

관(官)이 무슨 죄와 악함을 그렇게 많이 갖고 있다는 건지

모르겠다. 더구나 정관을 보면 상한다 하고 정관이 아름다운

것이 아니니 상관으로 극제해야 한다고 하면, 어찌 상관을

흉신이라 하고 상관견관위화백단(傷官見官爲禍百端)이라

한단 말인가?

이 설을 이용하여 두루 시험해 보았는데 빈천하기만 하고

부귀한자는 없었으니 경솔하게 믿어서는 아니 된다. 근래에

크게 귀한자를 보았는데 무슨 이유인지는 알 수가 없었다.

그러나 지극히 천한 사람들도 많으니 부득이 그 인물의

됨됨이를 고려하여 보지 않을 수 없다.

[발췌] 산음 자평진전 김기승, 나혁진 편역

'명리학 > 자평진전(子平眞詮)' 카테고리의 다른 글

| 命理고전 시대별 순서 (39) | 2024.12.13 |

|---|---|

| 제46장 건록월겁격 취운법(論建祿月刧取運) (47) | 2024.11.24 |

| 제45장 건록월겁격(論建祿月刧) (47) | 2024.11.21 |

| 제45장 건록월겁격(論建祿月刧) (22) | 2024.11.19 |

| 제44장 양인격 취운법(論羊刃取運) (34) | 2024.11.17 |